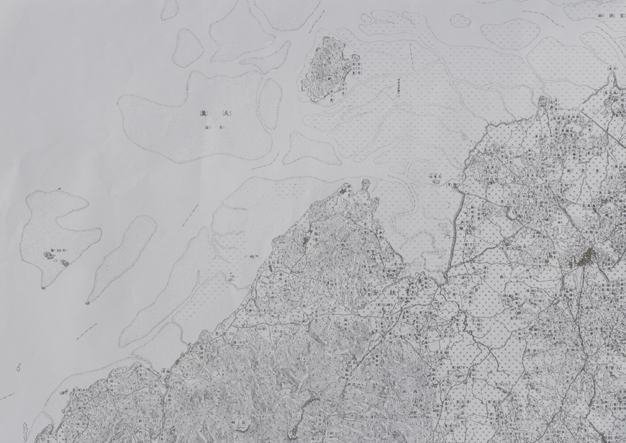

1918년 조선총독부에서 발행한 지도 한 장이 눈길을 계속 붙들어 맨다.

변산해수욕장(송포)-해창-돈지-청호-큰다리-대벌리-창북리-새포-문포까지 들쭉날쭉한 해안선을 따라 올망졸망 터 잡은 마을들이 펼쳐지고, 대벌리 조봉산(그때 당시는 섬) 너머로는 계화도가 떠 있다. 계화도 간척 50여 년 전의 지도이다 보니 시선은 자연 그 일대 해안선에 고정된다.

돈지포구, 이 지도가 만들어질 무렵이었으면 꽤나 번창했던 포구다. 거상들도 머물렀고…, 돈지 노인들에 의하면 포구 곳곳에서 걸대에 조기말리는 광경은 장관이었다고 한다.

청호, 돈지포구에서 갯골은 청호로 이어져 두포천과 언독리(큰다리)에서 만난다. 계화도간척 후 청호지가 들어섰으니, 갯골은 청호지 가운데에 묻혔다. 청호지 부근에서는 1960년대 초반까지도 소금을 구웠다고 전해진다.

문포, 동진강 하구의 큰 포구였다. 1910년대까지는 쌀 200~300석을 실은 각종 선박 수십 척이 빈번하게 드나드는 동진강 하구 일대의 쌀 집결지였다. 그러나 일제가 쌀 생산을 위해 동진강하구에 제방을 쌓기 시작하면서 문포의 포구로서의 역할은 축소되기 시작했다. 문포의 모습을 크게 달라지게 한 것은 계화도 간척사업이었다. 이전에는 조류가 동진강을 거슬러 올라가다 계화도 앞뒤를 휘돌아 급하게 빠져나갔었다. 이 때 문포 앞에는 금빛 모래가 강가에 펼쳐진 백사장이었다. 바다에서 잡아온 생선을 백사장 위에 그대로 널어 말리는 풍경을 볼 수 있었다고 한다. 그러나 간척사업 이후 물길이 달라져 뻘이 차오르고 이러한 모습은 사라지게 되었다. 1990년대 중반에만 해도 50~60척의 배들이 대하, 중하, 각종 젓거리, 소라, 개우렁 등을 잡아 올렸고 4~5월에는 저인망 어선을 끌고 다니며 실뱀장어를 잡아올려 실뱀장어철 한 철에 3천여만 원의 소득을 올렸다 한다. 그러나 새만금 물길이 막힌 후로는 포구로서의 기능마저 잃어가고 있다.

창북리, 큰다리에서 대벌리로 이어지는 해안에는 소금밭이 많았다고 한다. 그래서 대벌리 건너편 산이 염창산(鹽倉山)으로 이곳에 나라의 소금창고를 두었었다. 창북리(倉北里)는 이곳에서 파생된 땅이름이다. 내 어릴 적 기억으로도, 큰다리 부근에 소금밭이 있었다.

여기서 잠시, 아직도 위 지도의 해안선을 그대로 가지고 있다면 지금의 부안은 어떤 모습일까 하는 생각을 해 본다. 새만금 끝막이 몇 해 전, 계화도 어민과 나눈 이야기가 떠올라서이다. 그는 “계화도간척을 하지 않았더라면 부안이 좋았을 거다.”고 했다. 왜 그러느냐는 물음에 “예전에야 쌀이 부족해 농지가 절대적이었으나, 지금이야 어디 그런가. 갯벌이 농지보다 생산성이 훨씬 높지 않은가.”라고 대답했다. 듣고 보니 수긍이 가는 이야기였다. ‘갯벌에서 밭농사 열 배의 소출이 난다’는 말도 있고, ‘갯벌은 농지보다 3배 이상의 경제적 가치가 있다’는 환경부의 연구 결과도 있다. 그런가하면 영국의 네이처誌는 ‘하구역갯벌은 농경지보다 1백배 이상의 경제적 가치를 지녔다’고 하지 않았는가. 계화도간척은 그렇다치더라도 부안은 새만금으로 동진강다리에서 변산면 대항리 서두터까지 부안 해안선의 3분의1 가까이를 마저 잃고 말았다.

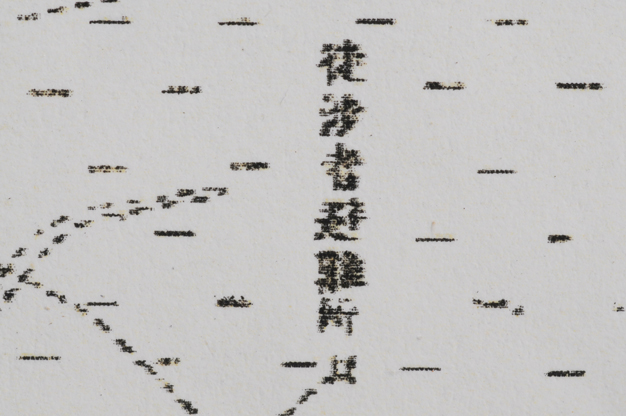

徒涉者肆離所

다시 지도 이야기를 하자면, 인공위성도 없었던 90년 전의 지도치고 참으로 상세하기도 하다. 갯벌의 갯골은 물론이려니와 계화도-창북리를 이었던 갯길도 그려놓고, 그 갯길 중간지점에는 ‘徒涉者肆離所’라고 표기해 놓았다.

그동안 말로만 듣던 바로 그 조수대(潮水臺)를 지도상에 ‘徒涉者肆離所’라고 표기해 놓은 것 같다. 徒涉者는 ‘도보로 물을 건너는 사람’이니 이해가 되는데, 肆離所는 일본식 표현이기 때문에 그 뜻을 잘 모르겠다. 우리식으로 표현하자면 도섭자대피소랄지, 도섭자휴게소 등일 텐데…, 어쨌든, 그동안 조수대의 위치랄지, 또 실제로 조수대를 본 사람 누구 없을까하고 탐문해봤으나 별무소득이었는데, 이 지도 한 장이 그나마 궁금증을 풀어준다.

조수대, 좀 생소한 이름이다. 부안의 어느 향토자료에는 활인정(活人亭)이라고 기록되어 있다. 홍콩이나 인도네시아 보르네오 섬의 수상가옥을 연상하면 쉽게 이해가 될 것이다. 망루나 원두막을 연상해도 좋고…, 뜬금없이 갯벌에 웬 원두막? 하겠지만, 이런 거다. 계화도가 섬이었을 때, 계화도사람들은 한 물때에는 갯벌에 나가 잡은 꼬막이나, 백합 등을 이고지고 부안까지 걸어 나와 팔아가지고, 다음 물때에 계화도로 돌아갔다. 그때를 계화도 양지마을에 사시는 이복순(2001년 당시 78세) 할머니는 이렇게 증언하신다.

“그때는 여그가 섬이라 장사가 안들어 와, 갯일 해갔고 얼른 집에 와서 아뜰 밥 챙겨주고는 그길로 부안으로 나가, 저그 중리에 다리 있잖여, 거그가 옛날에는 나루여, 거그서 배타고 갯꼬랑 건너, 그러고 거그서부터는 개를 걸어서 창북리로 가지, 곧 물 들어온 게 빨리 가야 혀, 갯바닥이 미끄러운게 발에다 이렇게 새내끼로 감고, 고개껏 이고 부안에 가면 쌀보리 한 되나 받어가꼬, 저녁 늦게나 집에 와, 그러고들 살았어”

그런데, 계화도에서 창북리까지는 무려 6km나 된다. 창북리에서 부안까지는 약 8km이고…

그러니 물때를 잘못 가늠해 자칫 갯벌 중간쯤에서 밀물을 만난다면 꼼짝없이 칠산바다에 수장되지 않겠는가. 그러기에 계화도 사람들은 계화도-창북리 중간 지점(계화도사람들의 증언으로는 농작물연구소 부근)의 갯벌에 조수대를 지어놓고 만약의 사고에 대비했던 것이다. 불과 100m 정도 되는 하섬 앞 갯벌에서도 익사 사고가 빈번한데, 6km나 되는 계화도 앞 갯벌은 오죽 위험했겠는가.

그렇다면, 조수대에 갇히게 되면 몇 시간을 기다려야 하나? 계산상으로는 다음 물때까지 12시간 25분을 기다려야한다. 목숨 걸린 일에 12시간 기다리는 게 문제이겠는가. 계화도사람들의 지혜가 돋보일 뿐이다.

밀물의 위험을 느끼지 못하시는 분을 위해…, 고려의 대문장가 이규보는 젊은시절(1199년 12월)에 전주목 사록(司錄)에 부임했다. 이후 변산의 벌목책임자로 명받아 변산을 처음 오게 되었는데, 지금의 보안 영전이나 남포리 쯤에서 썰물 때 드러난 갯벌을 가로질러 버드내(유천리) 쪽으로 가고 있었던 모양이다. 물론 지금 이곳은 육지로 변해 있지만… 이규보는 그때를 ‘남행월일기’에 기록해 두었다.

“…..대숲을 건너질러서 바로 내려가니 평탄한 길이 있다. 여기에 보안(保安)이란 마을이 있다. 밀물이 들어올 때는 평탄한 길도 순식간에 바다가 되므로 조수가 들어오고 나감을 기다려 때를 잘 맞추어서 가야 한다. 내가 처음 갈 때에 조수가 한창 들어오는데, 아직 50보쯤 거리가 있어서 말에게 채찍을 쳐서 빨리 달려서 가려하니 종자가 깜짝 놀라며 급히 말린다. 내가 들은 채 않고 막 달렸더니 이윽고 조수가 쿵쾅거리며 휘몰아 들어오는데, 그 형세가 사뭇 만군(萬軍)이 달려오는 듯 장하고도 엄청나 심히 두려웠다. 내가 넋을 잃고 달려서 산으로 올라가 겨우 위기를 면하기는 했으나, 물은 거기까지 따라와서 바닷물은 말 있는 곳까지 와서 넘실거렸다…..”

/허철희(2009·02·20)