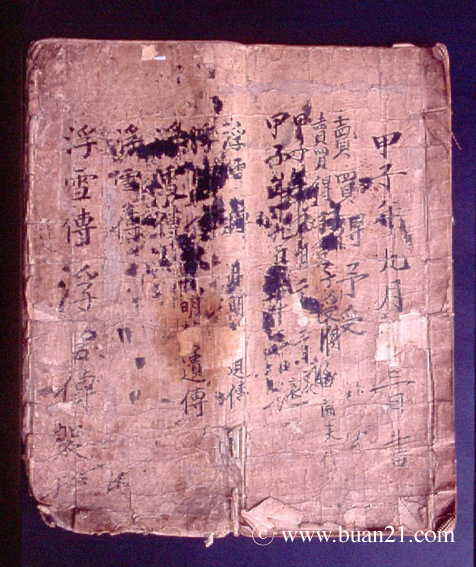

월명암에는 월명암을 창건했다는 부설거사에 얽힌 전설을 바탕으로 쓰여진 소설형식의 “부설전”이 전해내려오고 있다. 전라북도에서는 문화재적 가치가 높은 이 ‘부설전,을 도 유형문화재 제140호로 지정하여 보존하고 있다. 그 내용을 살펴보면 부설이 신라 진덕여왕이 즉위하던 해 수도인 서라벌 남쪽 향아라는 마을에 태어나서 성장하는 과정, 도반인 영조, 영희와 함께 수도생활을 하면서 나눈 법담과 부설거사의 오도송이 기록되어 있고, 사부송과 팔죽시도 함께 기록되어 있다. 저자와 연대는 미상이다.

세상에는 부설거사와 묘화부인에 대한 여러 설화가 전해내려오고 있는데, ‘부설전’의 원본대역은 다음 기회에 옮기기로 하고, 우선 정진형(鄭鎭亨)의 부설거사와 묘화부인에 대한 설화를 간추려 옮긴다.

부설거사와 묘화부인

백제 의자왕 10년 무렵에 고현마을(전북 김제시 성덕면 고현리)에 구무원(仇無寃)이라는 불교신도가 살고 있었다. 그는 늦게 딸 하나를 얻었는데 이름은 묘화(妙花)라고 하였다. 그러나 불행하게도 말을 못하는 천성의 벙어리로 구씨 내외는 그를 몹시 한탄하였다. 전해지는 내용으로는 이 소녀가 부처님 곁에 피었던 금단의 열매인 연꽃을 꺽은 죄값으로 이승의 벙어리가 되어 추방되었다는 것이다.

묘화는 자랄수록 얼굴은 백옥 같고 자태는 부용 같으며 부모에 효심이 뛰어나 인근 사람들의 칭송이 자자하였다. 비록 말은 못하나 선녀 같은 묘화를 본 총각들은 다투어 청혼하였으나 묘화는 모두 거절하였다.

묘화의 나이 20세가 되던 어느 봄날 먹장삼을 입고 배낭을 진 수도스님 세 분이 탁발걸음으로 이 마을에 당도하여 묘화의 집에 이르렀을 때 느닷없이 내리기 시작한 소나기로 스님들은 가도 오도 못하고 걸음을 멈추었다. 그분들이 바로 부설(浮雪), 영조(靈照), 영희(靈熙)라는 수도자들이었다. 해가 저물었으나 비는 개지 않고 계속 내려 부득이 이곳 구무원의 신세를 지기로 하고 행장을 풀었다. 그날 밤 구무원의 집에는 큰 경사가 났다. 요조숙녀로 곱게만 자라면서도 말을 못하던 묘화가 말을 하기 시작했다. 온 집안은 물론 마을 사람들도 이 소문을 듣고 모여들어 입을 모아 찬사를 아끼지 않았다. 묘화는 말하기를 “부설스님과 소녀는 전생에도 인연이 있었고 금생에도 인연이 있으니 인과를 따르는 것이 바로 불법이다” 하면서 삼생연분(三生緣分)을 이제야 만났으니 죽기를 맹세하고 부설스님을 남편으로 섬기겠다고 일장설화를 늘어놓자 부모도 20년이란 세월을 말을 못하다가 말을 하게 된 것도 기특하지만 부처님의 진리를 말하는데는 입만 딱 벌리고 할 말을 잊었다. 더욱 삼생연분을 만났으니 부도를 다하겠다는 묘화에게 감히 간섭을 할 수가 없었다.

부설스님도 자작자수(自作自受)와 인(因)으로 하여금 과가 따른 법이며 나를 만나기 위하여 생후 20년간을 말을 안했던 묘화를 차마 어찌할 수 없어서 두 도반(道伴)을 작별하니 영조, 영희 두 스님은 오대산으로 공부를 하러 떠나고 부설스님은 거사라 자칭하고 묘화의 집에 머물게 되었다. 부설거사의 성은 진(陳)씨이며 이름은 광세(光世)로 불국사 원정선사(圓淨禪師)에게서 깨달음을 얻으니 법명으로 부설 자는 천상(天祥)이다.

부설거사와 묘화부인은 어느덧 아들 등운(登雲)과 딸 월명(月明)을 두었다. 남매가 성장하자 부설은 병이 있다고 거짓 핑계를 대고 백강(白江)변에 초려를 지으니 이곳이 망해사(望海寺)이다. 이곳에서 석가세존의 일좌부동경(一座不動輕) 6년과 달마대사의 9년 면벽(面壁)을 본받아 심공을 잠수하던 중 어느날 옛날 친우인 영희 영조 두 대사가 참례를 마치고 두릉(지금의 만경) 해안에 자리잡은 망해사를 찿아와 희롱적인 태도를 보이자 부설이 자리에서 일어나 “우리 3인의 공부의 생숙(生熟)을 시험하여 보자”면서 병 3개에 물을 담아 보에 매달고 때려서 깨뜨리기로 했다. 영조, 영희가 병을 때리자 병이 깨지면서 물도 쏟아져 버렸다. 그러나 부설이 때린 병은 깨어졌어도 물은 보에 매달려 있었다. 또한 묘화부인은 청천백일에 풍운조화를 부려 때아닌 비비백설을을 내리게 하였으나 일편의 눈도 땅에 떨어지지 않는 신통한 도술을 보였다고 한다.

이때 부설은 두 대사에게 다음과 같이 말했다.

“~신령스러운 빛이 홀로 나타나니 根 티끌을 멀리 벗어버리고, 몸에 본성의 진상이 나타나니 生과 滅에 얽매이지 않는다. 무상한 환신이 삶과 죽음을 따라서 옮겨 흐르는 것은 병이 깨어쪄 부숴지는 것과 같으며, 진성은 본래 신령하여 밝음이 항상 머물러 있는 것은 물이 공중에 달려있는 것과 마찬가지이다. 그대들이 두루 높은 지식있는 이를 찿아 보았고 오랫동안 총림(叢林, 사찰)에서 세월을 보냈는데 어찌하여 생과 멸을 섭수(攝受)하며 진상(眞常)을 삼고 환화(幻化)를 空으로 하여 法性을 지키지 못하는가. 다가오는 업에 자유가 없음을 증험하고저 할진대 상심이 평등한가. 평등하지 못한가를 알아야 하는 것이다. 그러나 오늘날 이미 그러하지 못하니 지난날의 엎지러진 물을 다시 담자는 경계는 어디로 갔다는 것이며 함께 행하자는 맹서는 아득히 멀구나…”

이러한 거사의 언행에 영조, 영희 두 대사는 부설앞에 예배하고 견성하였음을 흠모하고 법설을 청하였다고 한다.

그 후 부설거사와 묘화부인은 등운과 월명 두 자녀를 위해 지금의 변산에 등운암(登雲菴)과 월명암(月明菴)을 지어 두 자녀를 출가위승(出家爲僧)케 했으니 부설과 묘화의 유적이라 하겠다. 그리고 현 김제 성덕면의 부서울 마을과 묘화리는 옛날 부설거사와 묘화부인으로 인하여 불러진 마을 이름이라고 전해진다.

또한 부설이 창건하였다는 인적이 뜸한 망해사에서 임종하면서 읊은 게송(偈頌)이 다음과 같이 전해지고 있다.

目無所見無分別

耳聽無聲絶是非

分別是非都放下

但看心佛自歸依

눈으로 보는 바가 없으니 분별할 것이 없고

귀로 들어도 소리가 없으니 시비가 끊이는구나

분별과 시비를 모두 놓아버리고 단지 마음의 부처를 보았으니

스스로 심불에 돌아가 의지하겠노라.

/ 허철희

(글쓴날 : 2003년 02월 26일)