행안산은 어디인가

행안면(幸安面)은 1914년 이전에는 없었던 지명이다. 일제의 병탄 이후인 1914년 행정구역 통폐합 때 염소방과 서도방, 남상방과 남하방의 4개 면방을 중심으로 행안면이 편성되었다. 이 행안면이란 지명은 행안산(幸安山)에서 온 이름이다.

그렇다면 행안산은 어디일까? 중종 25년(1530년)에 펴낸 『신증동국여지승람』 부안현 편의 산천(山川)조에 ‘행안산은 현 남쪽 10 리에 있다’고 기록되어 있었다. 1932년에 간행된 『부풍승람』에는 행안산이 현(縣)에서 남쪽으로 7리였고, 일명 시어산(侍御山)으로 불린다고 했다.

김정호가 1860년대에 펴낸 『대동지지』에는 행안산과 관련된 사건 하나가 기록되어 있는데, 바로 왜구의 침범이 그것이다. 고려 우왕 2년(1376)에 왜구가 곰소에 배를 대고 호벌치를 넘어 부령현을 노략질하고 동진교를 무너뜨려 외부의 우리 군사들이 부령에 접근하지 못하도록 했다. 상원수 나세(羅世)와 변안렬(邊安烈) 등이 밤에 다리를 놓고 병사를 나누어 공격하자, 적의 보병과 기병 천여 명이 행안산에 올랐다. 우리 병사가 사방으로 공격하자, 왜구의 무리가 무너져 달아났다. 행안산은 부안읍의 남쪽에 있는 산으로 이곳 사람들은 이 산을 한때는 안개산, 지금은 왕가산이라 부른다. 행안산의 뒷산을 되팍산, 되표산, 되패산으로도 부르는데 행안산의 왜구와 주변 산의 우리 군대가 서로 공격하여 행안산을 뺐고 뺐기는 진퇴를 거듭한 데서 비롯된 이름으로 볼 수 있다.

행안에서 오래 전부터 주민들이 살았던 마을은 어디일까? 행안산의 남쪽 기슭에 있는 지석 마을로 추정된다. 이곳은 괸돌이라고 불리며 고인돌과 돌방무덤이 산기슭에서 발견된다. 괸돌 마을을 돌아 동쪽으로 오르면 돌을 떼어낸 채석장도 볼 수 있다. 행안산을 중심하여 오래 전에 마을이 형성되었다면 바닷가였던 삼간평이나 궁안은 근현대에 들어와 생겨난 동네로 봐야 할 것이다. 간척으로 갯벌을 막아 형성된 마을이기 때문이다.

고성산성과 부흥역

고려 때는 부령현(扶寧縣)의 치소가 행안면 역리의 송정 마을에 있었다. 이곳이 현의 중심지였으며 그 읍성은 고성산(古城山)에 있었고 지금도 토성(土城)의 자취가 남아 있다. 이곳을 읍지에서는 고읍성(古邑城)이라 하며 둘레가 1,500자, 성 안에는 샘이 6개가 있었다고 한다.1)『대동지지』 1862, 『부안군역사문헌자료집』 2000, 356쪽.

조선시대에는 고성산 밑에 역이 생겼으니 부흥역(扶興驛)이다. 이 역은 김제의 내재역으로 이어지고 정읍 영원역과도 역로를 통해 연결되며 고부까지 이어진다. 이 부흥역을 신역(新驛)이라고도 했다.2)『세종실록 지리지』 1454, 『부안군역사문헌자료집』 2000, 295쪽. 그렇다면 구역(舊驛)도 있었다는 것인데, 부안읍 동중리의 구영말(구역, 舊驛)을 가리킨다. 그래서 송정마을이 부령현의 치소였을 때는 부안읍의 구역말에 역이 있었다고 보아야 한다. 태종 때 부령현과 보안현이 합쳐지고 치소가 성황산 밑으로 옮겨가면서 이곳 부령현의 치소 자리에 부흥역이 자리하게 되었다.

이곳은 속칭 역말이라 불렀으며 서두(西道)라고도 했다. 서도방의 중심마을이란 뜻이다. 갑오동학농민 전쟁 시에는 송정마을에 있는 신씨 재실인 신원재(愼遠齋)를 동학농민군이 도소로 이용했다. 1914년에 행안면이 생기면서 면사무소와 지서가 처음에는 송정 마을에 있었다.

고성산의 서쪽 면에 마동 마을이 있다. 이곳 출신 김청(金淸)은 명종 때 문과에 급제하여 대사간에 오른 사람이다. 김청은 은퇴하여 우반동 골짜기에 정사암(靜思菴)을 짓고 말년에 풍류를 즐기며 조용히 지냈다. 『홍길동전』을 쓴 허균(許筠)은 이곳에 와서 잠시 머물며 자신의 글들을 정리하기도 하였다. 허균은 자신이 정자를 개수하여 머물게 된 경위를 밝힌 「중수 정사암기」를 남겼다.

마동 마을의 북쪽에는 사치산(巳稚山)으로 불렸던 사산(士山) 마을이 있다. 이곳에는 현재 임병선이 선조가 살던 집을 지키고 문서를 간직하며 살고 있다. 그의 선조 임우춘(林遇春)은 무과에 합격하여 공주진우영장과 사천현감, 초계군수 등을 역임했다. 임우춘의 문서들을 살펴보면서 이런 자료들이 쉬운 우리말로 변역이 된다면 지역사 연구에 큰 도움이 되리라는 생각이 들었다.

궁안 삼간평에서

행안을 이해하는 열쇳말 중 하나는 ‘행안은 바닷가였다’는 사실이다. 청동기 시대에는 행안산 밑까지 바닷물이 들어왔다고 봐도 좋을 것이다. 행안산 주변의 마을들은 일찍이 바다에서 벗어나서 농사를 짓는 곳으로 자리를 잡았다. 하지만 궁안 삼간평은 19세기에 와서야 바다를 막아 농사짓기가 가능했다. 이곳 삼간평의 강참봉(강봉수)은 천석궁으로 알려졌는데 갯벌을 막아서 60여만 평의 농지를 조성한 사람으로 수십 명의 머슴을 두고 경작했으며 염벌을 19개나 가지고 있었다. 그러나 작은 뚝들은 해일로 자주 무너져서 바닷물이 들어오면 농사를 실패하기 마련이었다.3)고삼곤 증언-부안군 행안면 삼간평 출신(1936년생).

궁안과 삼간평은 원래 바닷물이 드나드는 갯벌이었다. 소금 흙을 모아서 좀더 높게 염벌을 만드는데 높은 곳이다 보니 바닷물을 피할 수 있었다. 이 높은 염벌에 오두막을 지어 살다가 차츰 바닷물을 막아서 갯벌을 논으로 만드는 과정에서 마을이 형성되었다고 볼 수 있다. 그러다 보니 제대로 된 우물이 없었다. 땅을 파면 짠물만 나오니 똘물을 퍼다가 옴박지에 넣었다가 정화하여 먹곤 했다.

행안 앞바다는 곳곳이 배를 댈 수 있는 곳이었다. 궁안으로 들어가는 두주막거리에도 작은 배가 들어왔고 궁안의 똘 앞까지 배가 들어오고 대벌리 지나 새봉산에는 제법 큰 중선배가 닻을 내렸다. 궁안리 쪽으로 젓거리 배가 들어오면 마을에서는 징을 쳐서 동네사람들에게 알렸다. 물고기도 사고 물물교환도 할 수 있는 좋은 기회였다. 배에는 조기와 각종 말린 바다고기들이 있었고 딩핑이젓(황석어) 등이 있었다. 가을 추젓 등 도가지마다 고기가 바글바글했다. 이곳 사람들은 쌀과 민물고기로 이들과 물물교환을 했다.

궁안의 똘개목(수문통거리)에서 고기들을 많이 잡았다. 뚝 안쪽으로는 참게와 장어가 많았는데 산란기가 되어 바다로 나가려 할 때 개맥이(막아서)를 해서 잡았다. 물이 많이 들어오는 사리 때는 뚝 안으로 마룩쟁이(모치가 좀 크면 마룩쟁이, 다 크면 숭어라고 부름)와 깔따구(농어새끼)가 들어와서 나가지 못하고 민물에서 산다. 뜰채로 이런 고기들을 많이 잡았다.4)임기태 증언-부안군 행안면 궁안 출신(1946년생).

큰다리 주변 마을에는

1932년에 변산 일주도로가 개통되고, 1933년에는 부안·김제·전주의 여객자동차 운수업자들이 중심이 되어 ‘변산 해수욕장 조합’을 조직하여 변산 해수욕장을 개장했다. 해수욕장 적지를 변산 해변으로 확정하고, 일인들의 취향을 돋우고 많은 해수욕객을 유치하고자 호남 지방에서는 가장 먼저 해수욕장으로 출발하였다.

본정통의 군청 앞에는 차부가 만들어졌다. 차부에서 출발한 차가 신작로를 이용해서 변산을 가려면 바닷물이 들랑거리는 하서면의 두포천을 건너야 했다. 이곳에는 대교(大橋)라는 나무다리가 있어서 우마차와 사람들이 건널 수 있었다. 나무다리 건너서 오른쪽의 대교 마을에는 술집이 있었다. 고군산군도의 비안도, 신시도, 야미도 사람들이 물때를 맞춰 대교에 배를 대고 부안장을 이용하여 장사도 했다.

1935년 5월에 두포천을 건너는 큰다리와 갑문이 완성되었다.5)정재철, 「큰 다리에 돛단배 들어오고」 부안독립신문, 2010. 10. 11. 여기서 흐르는 물길을 ‘약산(若山)이 똘’이라 부르기도 했다. 다리 밑을 흐르는 물길이 두포천이고 배가 정박할 수 있는 포구는 두포(斗浦)였기에 ‘두포교(斗浦橋)’라 불렀다. 두포는 상서면 장다리나 나무개, 주산면 홍해로 갈 때 거쳐야 하는 큰 포구였다. 이 다리를 대교(大橋)라 이름 하였지만 사람들은 ‘큰다리’라 불렀다. 일제 때는 물건을 잔뜩 실은 배와 고깃배가 큰다리까지 들어왔다.

대교 마을에는 일본인이 운영하는 이층집에서 뱃사람들을 상대로 선구점도 하고 잡화도 팔았다. 우마차들의 통행이 잦다보니 마을에는 구루마공장이 있어 우마차를 수선했다. 이발소도 두 군데나 있었고 술집도 여럿이었다. 전주관이 컸고 기생도 4~5명을 두었다. 이곳은 밖에다 밤새도록 호야 등을 밝혔다. 전주관 옆으로는 해월관, 군산집, 목포관이라는 술집이 이어졌다. 술집에서는 밤새도록 장구소리와 북장단으로 뚱땅거렸고 일본노래들도 심심치 않게 들렸다.6)고삼곤 증언.

큰다리가 행정구역으로는 하서면에 속했지만 행안 바닷가 사람들은 이곳을 내 집 드나들 듯 했다. 돈지 사람들이나 산내 사람들, 중계 사람들은 큰다리를 거쳐야 부안으로 갈 수 있었다. 부안에서 일보고 가던 산내 사람들은 해질녘에 이곳에 닿으면 주막에서 하룻밤 몸을 풀고 다음 날 발길을 재촉했으니 큰다리는 근방의 교통의 요지였다.

큰다리 건너기 전 오른쪽에는 매가리간이 있었는데 큰 부자인 미츠나가(松場)의 대교지점이다. 이곳 사람들은 송장이 운영하는 매가리간을 ‘산쟁이 매가리간’이라고 불렀다. 해방 전까지도 풍요로웠던 큰다리 주변에는 사람들이 많이 꼬였고 일본사람들도 상당히 살았다. 그리고 다리 건너 왼편에는 현재 대교교회가 자리하고 있는데 당시에는 하서주재소가 있던 곳이다.

삼간평 아이들에게 두포천은 놀이터였다. 이곳에서 멱을 감고 고기도 잡았다. 대교 관문의 물을 빼는 날이면 풍천장어, 메기, 참게 등이 많이 잡혔다. 밤에도 관솔불을 들고 밤새도록 민물고기를 잡느라 주변 마을 사람들로 시끌벅적했다.

신작로 건설과 농사짓기

일제강점기에는 도로의 등급을 4종으로 구분하였다. 경성으로부터 도청 소재지나 주요 철도역을 잇는 1등 도로, 도청 소재지 간 혹은 도청 소재지에서 군청에 이르는 2등 도로, 군청과 면소재지를 연결하는 3등 도로, 그리고 등외도로다.

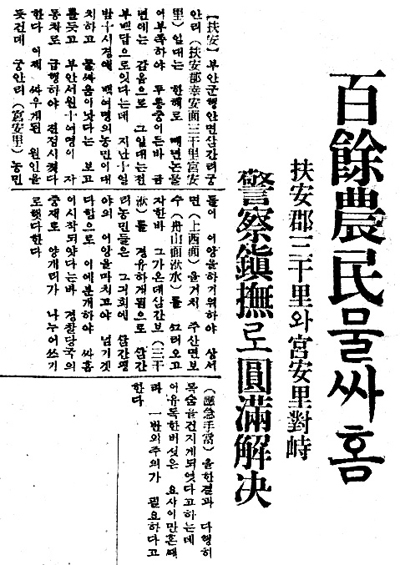

도로를 만들 때 농지를 잠식하거나 도로 개수 시기가 농사철과 겹치면 농민들의 어려움은 컸다. 1924년에 행안면 바닷가를 지나는 등외도로 건설이 있었다. 농민들이 개간한 논에는 농사를 위해 겨울부터 논에다 물을 잡아 두어야했다. 그러나 행안에서는 봄에 도로를 개수하려다 보니 도로가 지나는 수문 근처의 논을 갈아엎어서 물이 고이지 않도록 조치했다. 봄에 신작로 개수를 시작하자 천수답(天水沓)은 못자리도 못하고 모내기도 할 수 없었다. 행안면민 수백 명은 군수에게 책임을 물어 군수를 태워죽이겠다고 그 집까지 몰려가서 큰 소동을 벌였다. 일개 등외도로를 하나 만들기 위해서 면민이 먹고사는 양식을 생산하는 큰 들을 허수히 조처한 것은 당연히 군수가 책임질 일이니 자결이라도 해야 할 일이라고 입을 모았다.7)「동아일보」 1924. 10. 17.

신작로가 개설되었다고 끝나는 것은 아니었다. 신작로가 만들어지면 관리(유지, 보수)는 신작로가 지나는 지역 주민들에게 맡겨졌다. 특히 비포장도로였기 때문에 평소에도 자갈(사리부역)을 넣어 도로를 다져서 관리하고 홍수로 도로가 유실되면 주민들이 복구에 나서야했다. 농사짓기에도 빠듯한 군민들이 노력봉사에도 동원된 것이다.

‘부안군 도로 경진회’라 하여 도로관리에도 경진회라는 이름으로 경쟁을 부추겼다.8)「매일신보」 1938. 10. 8. 모든 것을 경쟁으로 몰아넣고 상은 달랑 표창장이라는 종이 한 장이다. 도에서는 신작로 관리에 각 군을 경쟁시켰다. 1937년도에 부안군은 도 주최 도로 경진대회에서 1등을 했다. 이듬해에도 1등을 유지하기 위해, 그리고 1등을 못한 다른 지역은 1등을 하기 위해 피나는 경쟁을 벌였다. 부안군은 농사철이 시작되는 4, 5월부터 군 주최 도로 경진회를 조직하고 각 면은 다투어 도로수선을 했다. 평가를 거쳐 9월 30일에는 부안경찰서 연무장에서 관계 인사가 다수 참석해서 표창식을 거행했다. 이들 각 면은 경쟁에서 이기기 위해 주민들을 울력으로 강제 동원하여 도로 정비를 시키기에 여념이 없었다.

1920년대 흉년과 나문재

농사짓기에 충분한 물은 필수적이다. 하지만 궁안·삼간평은 농사짓기가 어려운 천수답이었다. 이것은 오로지 하늘에서 직접 떨어지는 빗물에만 의존하여 짓는 농사다. 작은 방죽이 이런 갈증을 풀어주기는 어려웠다. 그런데 행안은 간척지가 많아서 물의 수요가 많은데도 가뭄을 자주 겪으니 농사짓기가 어려웠다.

1920년대에 바다를 막은 둑들이 있었지만 해일이 나면 자주 무너졌다. 농사짓고 나서 나락을 말리기 위해 논에 볏단을 쌓아놓았다. 해일이 나서 둑이라도 터지는 날이면 논에 쌓아놓은 ‘궁안리 나락이 떠내려가서 월암산 위에 걸쳐 있다’는 말이 나올 정도로 피해가 심했고 바닷가 사람들은 인근 산으로 피난을 가야했다.9)임기태 증언.

1924년에 부안에서 재해가 가장 심한 곳은 행안이었다.10)「동아일보」 1924. 10. 16. 총호수 1,048호 중에서 근근이 생활하는 호수가 824호에 2,167명이고 집을 떠나 유리하는 호수가 160호에 803인, 거지생활이 38호에 174인으로 조사되었다. 배고픔을 견디지 못하여 절도가 심해서 마을에서는 자위단을 조직했지만 유명무실했다. 워낙 굶주리는 사람들이 많고 기아가 심한 곳에서는 이것조차도 실행하기가 어려웠다.

피해가 심한 바닷가 사람들은 갯나물인 나문재라는 풀로 연명하였다.11)「동아일보」 1924. 10. 17. 가을로 접어드는 계절인데도 먹을 것이 없으니 어머니와 아이들은 떼를 지어 나문재를 찾아 해변에서 방황했다. 그런데 이 나문재라는 풀은 워낙 독하여 삶아서 삼사일 동안은 물에다 담가 불린 다음에 다른 곡식과 섞어서 밥을 만드는 것이다. 만일 나문재만 먹으면 곧 복통이 일어나고 일주일만 계속 먹으면 죽는다고 한다. 그러나 나문재가 얼마나 위험한지도 모르고 우선 갯벌에서 쉽게 채취할 수 있고 배를 채울 수 있으니 먹을 수밖에 없었다.

흉년이 되면 부종병(浮腫炳) 환자들이 발생한다. 이 병은 영양 부족 등으로 몸의 한부분이 기능을 못해 온 몸과 얼굴이 붓고 숨이 차는 증상이다. 이런 병에 걸리면 부황났다고 한다. 1924년에 행안면에서 부종증에 걸린 사람이 백 명 가량이 되었다.

가뭄 속에서 농사짓기

상당히 건실하게 만들어진 장뚝도 해일에 의해 무너졌다.12)「동아일보」 1932. 5. 18. 당시에 장뚝을 용동궁장제(龍洞宮長堤)라 했는데 장제(長堤)에서 장뚝이란 말이 온 모양이다. 장뚝은 삼간평과 궁안, 대벌리 앞으로 6㎞ 정도 이어졌다. 몽리구역은 3천 정보의 광대한 평야였다. 그러나 제방이 완벽하지 않으니 홍수나 해일로 매년 3, 4회씩 무너지곤 했다. 그럴 때마다 주민들을 동원하여 고쳤으나 그 피해가 막심했다. 이러한 제방을 방치한다면 논들이 바닷물에 잠겨서 다시 갯벌이 될 수밖에 없는 처지였다. 그래서 이곳 800여 호 주민들은 생사의 기로에 설 수 밖에 없었다. 장뚝과 바닷물이 오가는 곳에 갑문을 수축하도록 순시 중인 도지사에게 주민들이 진정하기도 했다.

봄철 농사철이 되면 주변에 있는 저수지에 물을 대는 문제로 싸움이 벌어지곤 했다. 지주가 저수지 물을 독점하면서 삼간리 일대 농민들은 못자리 물을 구하지 못하여 큰 타격을 입어 군에 진정을 냈다.13)「동아일보」 1936. 5. 22.

물싸움은 이웃 마을끼리 집단 싸움으로 번지기도 했다. 1936년 7월 10일 밤 10시경에 삼간리 사람들과 궁안 사람들 100여 명이 대치하며 물싸움이 났다.14)「동아일보」 1936. 7. 16. 원인은 궁안리 농민들이 모내기를 위해 주산면 저수지의 물을 끌어오면서 시작되었다. 이 물은 삼간저수지를 경유하게 되는데, 삼간리 농민들이 이 기회에 삼간평의 모내기를 마치고 물을 넘기겠다고 하면서 싸움이 시작된 것이다. 급하게 부안경찰서에서 경찰들이 나와서 싸움을 말리고 중재하면서 두 마을이 물을 나누어 쓰기로 하고 물싸움은 일단락되었다. 하지만 이 물싸움은 다음 봄에 모내기철이 되면 개인 사이와 마을 간에 언제라도 터질 수 있는 폭발성이 강한 문제로 잠복되어 있었다.

신문 기사를 보면 부안군 한해(旱害) 피해는 1932년, 1935년, 1936년에 극심했다. 1932년 7월 20일 현재 조사에 의하면 한해 답은 2,682정 3반 중 전혀 아무것도 심지 못한 면적은 684정 6반, 대용작물을 심은 면적은 1,997정 7반, 이재농가 호수는 4,119호로 조사되었다.15)「동아일보」 1932. 8. 19. 그러나 식민당국은 구제책조차 세우지 못한 상황이었다. 한해 피해는 동진면, 행안면, 상서면이 극심했다.

1935년의 한해가 끼친 어려움은 퇴학 아동수가 격증한 데서도 찾을 수 있다.16)「매일일보」 1935. 11. 15. 부안군내 8개 공보교의 퇴학 학생수는 4월부터 10월 말 현재 154명이었다. 원인은 농촌 불황으로 학자금을 낼 수 없어서 퇴학한 것으로 분석되었다.

‘농촌불황으로 취학아동 격감’17)「동아일보」 1932. 5. 17. 이라는 기사, 한해로 인한 1935년의 취학아동 감소라는 기사에서 볼 때 취학아동 감소는 일시적인 현상이 아니라 부안지역에서 흔히 겪는 일상적인 현상이 되었다. 이것은 ‘1면 1교’라는 주장이 헛구호에 그칠 뿐 그 내용을 들추면 속빈 강정임을 알 수 있다.

1939년 삼간평의 가뭄

행안면 바닷가 마을의 어려움은 일제 강점기 내내 계속되었고 일제 말에도 예외는 아니었다. 동아일보 특파원 김정실 등은 1939년 10월에 부안 지역을 조사하여 르포 형식으로 소개하고 있다.18)「동아일보」 1939. 10. 17. 이들이 찾은 곳은 행안면 삼간(三干) 마을이다. 이 마을은 바닷가의 늪지대를 간척한 곳이다. 세 번에 걸쳐 어려운 간척공사를 하여 이룬 마을이라 하여 ‘삼간’이라는 이름을 얻었다. 간척 지역에서 벼를 생산하는 데는 어려움이 많았다. 첫째는 농업용수 문제, 둘째는 식수문제, 셋째는 해일, 마지막은 질병이다. 그러다 보니 마을이 벌판 삼간들 한가운데 있는 곳이라서 1939년에는 한해(旱害)로 어려웠지만 한해가 없을 때는 홍수를 만나는 그런 곳이었다.

1939년 당시 삼간마을은 총호수 17호, 116명의 마을 사람 중 16호가 농사를 짓는데, 소작 겸 자작농민이 2호, 나머지는 남의 농사를 짓는 소작농이었다. 이곳의 매년 생산량은 벼 422석, 보리 22석, 잡곡 20석에 달했지만 1939년에는 가뭄으로 벼는 전혀 심어보지 못하고 밭농사는 겨우 1정 8단에 심었을 뿐인데도 콩, 서속, 고구마 등이 반절 이상 피해를 입었다. 부득이 논 16정 9단보에다 서속과 메밀을 대작(代作)했지만 이조차도 가뭄으로 전부 말라버린 상태였다.

당국의 조사에 의하면 10월 7일 현재 이미 2호는 이사를 갔다. 15호 중 현재 식량 보유량으로는 1개월 정도 살아갈 농가가 2호, 5일 이내 살아갈 수 있는 호수는 13호로, 가진 것은 보리가 한 섬 두 말, 벼가 3두에 불과했다. 부녀자들이 해초와 초근목피에다 잡곡을 섞어 조반석죽(朝飯夕粥)을 끓이는 집이 2호이고 매끼니 죽만 먹는 집이 13호인 형편이었다. 대용혼식용으로 이미 채취해온 것이 18관 700돈, 쑥 13관을 저장해 두고 있었다. 살기 어려운 사람들은 당국의 대책으로 북조선 지방에 이미 5명이 지원해서 동네를 떠났고 나머지는 매일 풀베기로 연료를 장만하거나, 다른 동네에 일하러 가서 날품을 파는 등 생활을 위해 필사적이었다.

가축은 예년에 다른 데에서 소 다섯 마리를 빌려와 사육하고 돼지는 여덟 마리를 길렀지만 금년은 먹일 가축사료 문제로 소 한 마리와 돼지 한 마리를 기를 뿐이다. 기자 일행이 이 동네 오오동(吳五童)의 집에 들어섰을 때, 그는 아들과 함께 가마니를 짜고 있었다. 들어가는 왼편 담 밑에는 퇴비 저장소가 있고 마당에는 각종 소나무 껍질, 피, 쑥, 남은쟁이, 피마자(아주까리)잎, 고구마 잎과 줄기, 호박잎 등을 따로 맷방석에 널어 말리고 있었다. 이들 가족은 지푸라기 걱정이 컸다. 지푸라기가 없으면 부업인 가마니 짜기도 계속할 수가 없기 때문이다. 이들의 얼굴에는 비장감도 들고 웬만한 것에는 무감각한 얼굴들이었다. 행안면 삼간평이 이런 형편일 때, 행안 바닷가의 다른 마을도 크게 다르지 않았을 것으로 추정된다.

행안은 바다였다

계화도가 간척이 되기 전만 해도 배는 궁안의 수문통까지 들어왔다. 대벌리 앞 새봉산 앞에는 제법 큰 중선배가 정박했다. 대벌리는 물론, 계화도, 문포 앞 바다까지 행안면에 속했다.

식량 증산이라는 목표를 위해 계화도가 물막이 공사로 막히면서 행안은 바다를 잃었고 이제는 새만금 공사로 인해 계화도는 섬의 지위까지도 상실했다. 큰 자연의 변화가 우리 앞에 전개되지만 우리는 미래의 전망을 예측하기가 쉽지 않다. 이런 속에서 개발이나 환경 보전에 대한 주민들의 의견이 갈리면서 갈등의 골은 깊어졌다.

아직도 행안의 궁안·삼간평에는 3대째 고향을 지키고 사는 사람들이 있다. 시간이 나는 대로 이들의 이야기를 듣고 기록하는 것이 역사하는 사람이 해야 할 일이라고 생각했다. “고런 쓰리고 아픈 얘기를 알아서 어따 쓸라고 그런데여?”라는 누군가의 갑작스런 질문에 말문이 닫힌다. 기억이라는 역사창고에 넣기 위함이라고 말한다면 너무 막연하고 성의 없는 답변일까.

행안은 바다였다. 아직도 궁안과 삼간평에는 바다 냄새가 난다.

/정재철 부안역사문화연구소 연구원